「大峠」とは何か

今回は、「日月神示」の中でも要と言える「大峠」と「岩戸開き」についての解説になります。

「金で世を治めて金で潰して、地固めしてミロクの世と致すのじゃ、三千世界の事であるから少しの早し遅しはあるぞ、少し遅れると人民は神示は嘘じゃと申すが、百年も続けて嘘は言わんぞ、申さんぞ」

「黄金の巻・第五十九帖」からの引用です。

「百年も前からそら洗濯じゃ、掃除じゃと申してあったが(至恩の巻・第十四帖)」、「同じことを百年も続けてクドク申すと人民は申すなれど(極めの巻・第二帖)」とあるように、日月神示は「100年」というスパンを念頭にして人々に与えたものであると、天日月神ご自身から語られています。

まず「大峠」とは1944年、画家の岡本天明氏の自動筆記に始まり、2020年代の今なお「大峠」にあると言えることから、少なくとも80年という長尺であると考えられます。

また世は未だ「物質中心」の時代であり、神示に語られる神々が復権した時代「神世」が到来している気配はありません。

むしろ、信仰心や宗教的観念を忌避する社会的ムードが根強いことから、「神の道」を塞ぐ「岩戸」の存在は否定できないでしょう。

この「神の道」を塞ぐ障害を取り払う事業が今回テーマとなる「地の岩戸開き」です。

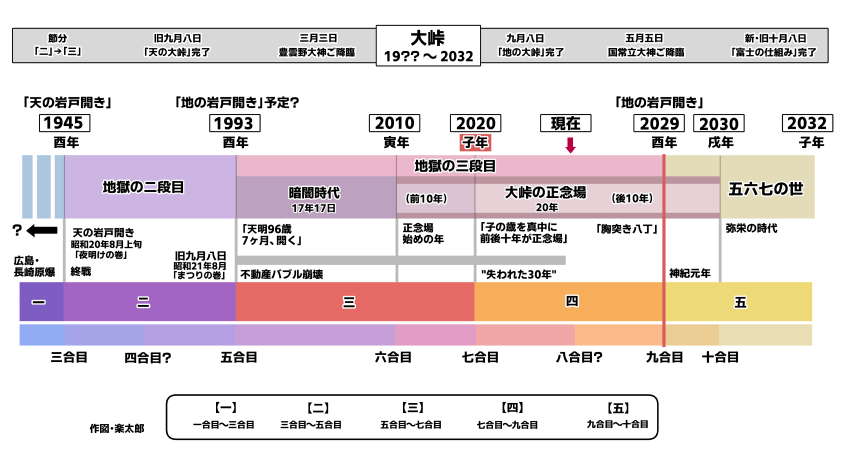

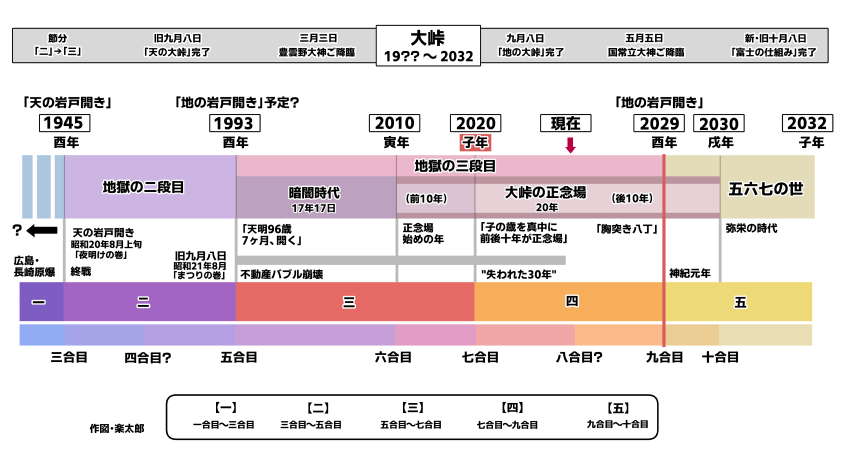

大峠の時間軸を把握するために「大峠年表」なる図をまとめてみましたので、順を追って説明します。

「岩戸の巻・第十六帖」には、岩戸開きと「大峠」の終焉を示唆する一文があります。

「子(ね)の歳を真中にして前後十年が正念場、世の立て替えは「水」と「火」とだぞ、ひつじの三月三日、五月五日は結構な日ぞ」

日月神示の中で「大峠」の時期を特定するのに基本となる部分です。

「子の年」は干支であり、必ず12年に一度あるため、カレンダーを見れば特定するのは難しい作業ではありません。

直近の子年は「2020年」であり、同年には「コロナ・パンデミック」が始まりました。

コロナに伴う社会的混乱が治らぬ2022年にはロシアによる「ウクライナ進攻」が始まり、世界でエネルギー要因のインフレが加速していきました。

そして2023年にはイスラエルのガザ進攻、中東諸国に対する挑発行為による中東危機の再燃、それをアメリカが無条件支援することによる国際情勢の混乱、経済的混迷が起きています。

2025年から始まった第二期トランプ政権による関税政策に伴う「経済戦争」は、さながら仮想的「第三次世界大戦」の様相を呈しています。

そして我が国に漂う社会的停滞感とインフレ不況、誰もが感じる「世も末感」はまさに「大峠」と表現するのに相応しいでしょう。

現在が大峠の最中だとすると、今はどの地点にいてどれほど続き、いつ終わるのか、それを考察していきたいと思います。

「子の年を真中にして前後十年が正念場」ということは、「子年」を2020年として単純に考えれば、前の「正念場」の10年は2010年から、後半は2030年まで続くことになります。

つまり大峠の「正念場」とは20年越しの大プロジェクトであり、「日月神示」が約80年前にもたらされたことを考えれば、やはり100年近いタイムテーブルで起きていることがわかります。

2010年から大峠の「正念場」が始まっているとして、思い浮かぶ社会的混乱は2011年3月に起きた「東日本大震災」でしょう。

ただでさえ津波による甚大な被害がありながら原発事故なども併発し、普及し始めたSNSの利用によりデマやフェイクニュースが流布され、国内が騒然となった光景は忘れることができません。

この後に「復興増税」が始まり、日本人の経済的困窮はさらに加速していき、パンデミックも相まって我が国はどんどん歪な世相になっていきました。

これだけ暗い話が続くこの15年は、やはり直感的に「試練」を感じさせるものです。

では今が大峠の「正念場の20年」の最中として、期間の尽きる2030年に、大峠がピッタリ終わると考えていいのでしょうか。

「日の出の巻・第二帖」に、こうあります。

「九歳は神界の紀はじめの年ぞ、神始めの年と申せよ、一二三、三四五、五六七ぞ、五の歳は子の歳だぞよ」

「九歳」を「九年」と読み替えれば、「子の年・2020年」から9年目である2029年、正念場として数えて19年目が「神界の紀元・元年」になります。

また、「碧玉の巻・第十九帖」には、こう書かれています。

「フトマニとは二十の珠たまであり、十九は常立とこたちであるぞ、根本の宮は、二十年毎に新しく致さねばならん、十九年過ぎて二十年目であるぞ、地上的考え方で二十年を一廻りと考えているが、十九年で一廻りするのであるぞ」

「フトマニ」とは、日本神話で伊弉諾命と伊奘冉命が国産みをなされる際、「どうしたら良い子(神)が産まれるのか」と大神に問い、占卜の一種である甲骨占いを行った、という故事に由来します。

日月神示では「神の法則」として「フトマニ」があるように語られていますが、「20年」というのは古代の日本では「聖数」として扱われていました。

その名残は、20年に一度社殿を造り替え、御神体を移す伊勢神宮の「式年遷宮」に見ることもできます。

この文節で重要なのは「十九年」で一巡りとされていることであり、「十九年」を「1年目」、「二十年目」を「2年目」と数えているという点です。

「正念場の20年」と「フトマニ」を重ねて考えるなら、「正念場19年目」の2029年で一切りとなり、その年が「岩戸開き=神界の紀元」となるということではないでしょうか。

ただ、それでは結論だけを述べたに過ぎないので、そもそも「大峠」とは何のために起こるか、どういう経路を辿って起こるのか、そこも紐解いていきたいと思います。

「三四五」「五六七」の仕組みとは

上記の「日の出の巻・第二帖」では「一二三、三四五、五六七ぞ、五の歳は子の歳だぞよ」と述べられています。

2020年子年が「五の歳」であるとして、「九の歳」に当てはめて計算すると「9−5」、つまり4年後の2024年には岩戸が開けている計算になります。

しかし現在、世界を巡る情勢は悪化しており、我が国はますますその煽りを受けて混迷していることから「五の歳」が2020年、「九の年」2024年と考えて、どうも決着がついているようには考えにくいと思います。

よく読んでみると、この「五の歳」というのは「一二三、三四五、五六七」の「五」に掛かっているように見えます。

「夜明けの巻・第十二帖」には、「申さる酉とり過ぎて戌いぬの年、子ねの年、目出度けれ」とあります。

「日の出の巻・第二十帖」には「十年先は五六七(みろく)の世だぞ」とあるため、2020年の「子の年を真中」にすれば、10年後の2030年は戌年であり、神界紀元から2年目に当たります。

次の「子の年」の2032年には「ミロクの世」となり、既に「めでたい世」となっているのは文脈的に辻褄が合います。

ゆえに日の出の巻にある「子の年」とは2020年を指しているのではなく、既に「ミロクの世」となった2032年の子年を指していると考えられます。

では、ここで神示に頻出する「一二三(ひふみ)」「三四五(みよいづ)」「五六七(みろく)」が意味するのは何でしょうか。

この数字の並びが不思議なのは「一二三」の後に「四五六」が来るわけではないことで、「三四五」と最後尾の文字が重複します。

また最終段階を「五六七」ではなく「八九十の世」とした方が、まさに神の経綸の完成に相応しい並びになるはずですが、冷静に考えて「五六七」を「みろく」と呼ぶのは些か強引な気がします。

これは仏教における「弥勒菩薩」の降臨が56億7千万年後に成就し、それにより仏教的世界は完成する、という世界観への意趣返しであり、オマージュでしょう。

要は最終段階の「五六七」に仏教最終到達地点の「56億7千万年」をかけて「ミロク」とルビ的な読み方をしているわけです。

ただ、「五六七」を普通に読めば「いむな」ですし、「みろく」にしたいなら「六六六」にすれば良いでしょう。

「碧玉の巻・第十五帖には、こうあります。

「五六七のミロクの代から、六六六のミロクの世となるぞ、六六六がマコトのミロクの世であるなれど、六六六では動き無いぞ、六六六は天地人の大和の姿であるなれど、動きが無いからそのままでは弥栄せんのじゃ」

つまり「五六七=六六六(ミロク)」ですが、おそらく「五」から「七」への志向性や広がりを持たせるために「五六七」という表現になっているのだと思います。

また、この「五六七」が初めから「ミロクの世」のメタファーとして想定された数字であるとしたら、どうでしょうか。

「天つ巻・第十帖」にはこうあります。

「一二三の裏に〇一二、三四五の裏に二三四、五六七の裏に四五六の御用あるぞ、五六七済んだら七八九ぞ、七八九の裏には六七八あるぞ、八九十の御用もあるぞ」

ここで「七八九」「八九十」とは語られていますが、これらの数字はここ以外登場せず、「時代区分」を示す文脈とは思えません。

ここでの主題は「御用」に関してであり、「〇一二」の御用から「十」まである、というように読めます。

つまり、時代区分としては「五六七」が最終段階であり、それが世界の「修理固成(作り固め)」の到達点になるので、「七」以降はずっと「ミロクの世=弥栄の世」になると考えられます。

従って「一二三」「三四五」「五六七」までの数字の並びは時代区分を指すものであり、「五六七」をもって上・中・下のような三段階の最終行程を指すのではないでしょうか。

そのため「七八九の世」という概念は、神示には登場しえないのだと思います。

「一二三」「三四五」という時代区分は「闇の時代」の期間にあり、「三四五(みよいづ=御代出づ)」の過程を経て「五六七(みろく)」の世」になるとすれば、全三段としてこの並びを考えるのが順当です。

そして、「三四五」の「五」は「五歳・子の年(=2032年)」を含むので、「五六七(みろく)の世」は2032年以降の未来永劫弥栄える時代を指すのでしょう。

ならば、2025年現在はどの段階にあるのでしょうか。

「富士」と胸つき八丁

「下つ巻・第三十四帖」には、こう書かれています。

「戦済んでも、すぐに良き世とはならんぞ、それからが大切ぞ、胸突き八丁はそれからぞ、富士に登るのも雲の上からが苦しいであろうがな、戦は雲のかかっている所ぞ、頂上までの正味の所はそれからぞ、一、二、三年が正念場ぞ、三四五(みよいづ)の仕組みと申してあろうがな 」

「富士に登る」という言葉が出てきましたが、「大峠」という80年かけても登りきれないような高い山があるとしたら、日本で言えば「富士山」以外に思いつきません。

「木花咲耶姫命」が主祭神とされる「富士山」は、神示では重要な概念である「富士(二十二)の仕組み」に対応しており、「苦(九)の花」とは、岩戸を開き大峠を乗り越えた人々の心に咲く花なのかもしれません。

また「戦済んでも」とあるのは、昭和19年当時に照らし合わせれば「第二次世界大戦」を指し、「大峠」というスケールで見れば、先の大戦も準備段階の一つに過ぎなかったということでしょうか。

ここで「胸つき八丁」という言葉が出て来ましたが、「一二三」から「三四五」までの数字を富士登山などで使われる「◯合目」の標高を測る単位に置き換えると、イメージしやすくなります。

・一…1合目から3合目

・二…3合目から5合目

・三…5合目から7合目

・四…7合目から9合目

・五…9合目から10合目

この「合」という単位で「一二三」「三四五」に置き換えるとこうなるのですが、文章で考えると少しこんがらがるので、ここで再度「大峠年表」を出します。

「胸つき八丁」とは「八合目」以降ですから、「三四五」に当てはめると「四」の中間からになります。

そして「四」の段階は、2020年の「真中の子の歳」を始まりとしました。

やはり「コロナパンデミック」が日本ならず世界中の国々の体制に強い影響を与えた出来事であるのは否定できず、先に述べたようにこの頃を境に世が豹変し始めたように感じるからです。

「富士の巻・第九帖」には、こうあります。

「今の世は地獄の二段目ぞ、まだ一段下あるぞ、一度はそこまで下がるのぞ、今一苦労あるとくどく申してある事は底まで落ちる事ぞ、地獄の三段目まで落ちたらもう人の住めん所だから、悪魔と神ばかりの世になるのぞ」

上図では、日本の不動産バブルの崩壊が次第に進み、不況が深刻化し始めた1990年代初頭を「地獄の三段目」の始まりとしました。

1995年には阪神淡路大震災、オウム真理教の連続テロ事件、凶悪少年犯罪の多発と、この頃から社会の世相が混沌とし始めた記憶があります。

また、この時期の経済政策の失敗が尾を引き、我が国は未だ続く「失われた30年」を辿ることになりました。

「富士の巻」が岡本天明氏にもたらされたのは昭和19年8月ですから、昭和20年の敗戦前後、混迷を極めた時代は「地獄の三段目」になっていたかもしれません。

しかし、1945年夏頃の時点で「地獄の三段目」とするなら、長期不況の続く現代すら人が「悪魔と神」には分かれていないように思えますし、少なくとも未だ「落ちきった状態」には到達していないように見え、つまり依然「地獄の三段目」は終わっていないのではないでしょうか。

「富士の巻」に加えて上記の「下つ巻」も昭和19年であり、先に挙げた「一、二、三年が正念場ぞ、三四五(みよいづ)の仕組みと申してあろうがな 」の一文からも、「三四五」を「一、二、三年」に比定することができ、1993年以降に「地獄の三段目=三」に突入したとすれば、整合性が取れます。

また「正念場の後10年」に入った近年になって、日本人の精神状態がどんどん様変わりしているのを鑑みれば、まさに今「地獄の三段目」を突き進んでいるとも言えます。

神示には「三段目には人も住めない」とあるので、「地獄の四段目」は存在しないと考えた方が妥当であり、一番底と考えて良いかもしれません。

従って現在は「三四五」の「四」に当たり、2020年子年から「七合目」に入り、タイミング的には「八合目」にこれから入っていく段階ではないでしょうか。

「碧玉の巻・第五帖」には「七は成り、八は開くと申してあろうが、八の隅(すみ)から開きかけるのであるぞ、開けると〇と九と十との三が出て来る、これを宮(みや)と申すのぞ」 とあります。

これは「二十二の仕組み」としての「〇一二三四五六七八九十」を説明する段で登場する文言であり、私が便宜上ここで使っている「◯合目」とは若干意味合いが違います。

ただ、「八の隅から開く」というのがポイントで、「八から九」に切り替わるタイミングで「岩戸開き」が起こるのです。

「八合目」から「九合目」に入る「九の歳=2029年」に「地の岩戸開き」が起こると考えられ、「九」は干支の十二支から見れば十進数の「八」の位置にあると言えます。

そのため、2029年に「地の岩戸開き」が起こるまでの3、4年は、まさに「最後の正念場」に相応しい時代になるかもしれません。

転換点は「2029年酉年」

「日の出の巻・第二十帖」に、以下の文があります。

「十年先は五六七みろくの世だぞ、今の人間は鬼より蛇より邪見だぞ、蛇の方が早く改心するぞ、早く改心せねば泥海にしなければならんから神は日夜の苦労ぞ、道は一つと申してあろうがな、二つ三つ四つあると思ってはならんぞ、足元から鳥立つと申してあろうが」

また、「秋の巻・第二十三帖」にも「誠の事はトリの年」とあります。

その他「天つ巻」や「夜明けの巻」などにも出てくる「鳥立つ」「十理(とり)立つ」という表現は、やはり「酉年」にかかっているように思えます。

「九の歳」の次は「十」になるので、「2029年酉年」を境に「十理立つ」のは文脈として筋が通ります。

この「十理」というのは、「八」で岩戸が開いた後に出てくる「〇九十(まこと)」という「コト=言」の実践の道であり、それはすなわち「神の道」を意味します。

「地つ巻・第三十四帖」に「神は言波ことばぞ、言波とは誠ぞ、息吹きぞ、道ぞ」とあり、岩戸が開いた後の「九十=コト(言)」の世界は、まさに「言波=神」へ向かう道と言えます。

時に、神示の中に頻出している「辛酉」というのは、干支の暦で周期的に訪れるため、時節の予言をしているようにも思えます。

ただ、「辛酉」を「酉年」に掛けた言葉だとしたら、富士の岩戸が開かれる時に「苦(九)の花が咲く」ことに、「辛かった鳥(酉)が飛び立つ」とも取れます。

もし「辛酉」が比喩的な意味だとしたら、単純に「酉年」と考えても矛盾しません。

日月神示の意趣に沿うなら「叶う+戸(十)」に掛けているのかもしれません。

すなわち、「岩戸開きが叶う」ということであり、何となく日月神示らしい読み方ではないでしょうか。

先に「神は言波ぞ」という文言を上げましたが、「言(いわ=コト)」の道が閉ざされていることを「岩戸」と呼ぶのであり、これを開くことで「神の道」が開かれるという文脈がここでも現れてきます。

やはり、「鳥(酉)が立つ」「十理(トリ)立てる」ことが「九十(コト)」に繋がるように読み取れ、これは「2029年酉年」に掛かっていると考えられます。

不完全だった「岩戸開き」

神示をよく読んでみると、遥か未来についての言及と近況についての話題が時系列的に錯綜しており、一見すると支離滅裂な印象を受けます。

この文脈が「日月神示」を難解かつ、ミスリードの多いものにした原因だと思います。

特に文中の要である「岩戸開き」に関しては、あらゆる章を跨いで「開いた」「開く」と過去形と未来形が同時に並ぶので、混乱する要因となっています。

また、昭和20年7月末から8月上旬に書かれた「夜明けの巻」では、リアルタイムで「天の岩戸開き」が起こったと思しき記述が見られます。

「岩戸開きのはじめの幕が開いたばかりぞ、今度は水が逆さに戻るのだから、時を待てと申してあろうが(第十一帖)」

また同十二帖にも、こうあります。

「あら楽し、あなさやけ、元津御神の御光の輝く御代みよ近づけり、岩戸開けたり野も山も、草の片葉も言こと止めて、大御光に寄り集う、誠の御代ぞ楽しけれ」

気になるのは、この神示が降ろされた昭和20年8月上旬、6日には広島へ原子爆弾が落とされ、9日には長崎でも原爆被害が起きているという事実です。

「天の岩戸開き」と二箇所の「原爆」の因果関係はわかりませんが、この神示が終わった1週間以内に昭和天皇の「玉音放送」があり、ポツダム宣言の受諾と降伏が示され、太平洋戦争が幕を閉じています。

次の巻の「雨の巻・第十帖」には、こうあります。

「天の岩戸開いて、地の岩戸開きにかかりているのだぞ、我一力では何事も成就せんぞ、手引き合ってやりて下されと申してあること、忘れるでないぞ、霊肉共に開くのであるから、実地の大峠の愈々いよいよとなったら、もう堪忍してくれと何どんな臣民も申すぞ」

「雨の巻」が書かれたのは昭和20年10月から12月にかけてであり、やはり昭和20年には「天の岩戸開き」が完了していたと思われます。

そして、80年越しに未だ行われていないのは「地の岩戸開き」であり、それが「実地の大峠」であるとされます。

神示の降ろされた終戦間際を中心に考えると、直近の「子年」は1948年になります。

岡本天明氏が中心になって発足した「ひかり教会」の設立が1947年ですから、神示のタイミングから見て、「地の岩戸開き」が近い将来にあるのを見越しながら、天明氏らがご活動されていたと考えられます。

神示を直接受けて、自ら解読を手掛けた天明氏が、その時期を曖昧に捉えていたはずがないと思います。

当時、天明氏らは「子の年を真中にして十年」後の1958年頃には、岩戸が開かれると考えておられたのではないでしょうか。

しかし、昭和33年(1953年)から34年(1954年)にかけて降ろされた「月光の巻」では「岩戸」という用語は一切出てきません。

それどころか、「月光の巻」の内容は「天日月神」様が悩める天明翁に寄り添い、後進の人々に人生訓を垂れる「親神」としての一面を覗かせています。

対して、1961年(昭和36年)に書かれた「五十黙示録」八巻には、かなり詳細な「岩戸開き」のネタバレがなされています。

「五葉の巻」には、「世が迫って岩戸が開いた(第五帖)」「 岩戸と申しても、天の岩戸もあるぞ(第十一帖)」「天も地も大岩戸開き、人民の岩戸開きに最も都合の良い時ぞ(第十二帖)」と、未だ「地の岩戸が開かれていない」ことへの言及があります。

「五葉の巻・第十五帖」に、こうあります。

「今に大きな呼吸いきも出来ん事になると知らせてあろうが、その時来たぞ、岩戸が開けると言う事は、半分の所は天界となる事じゃ、天界の半分は地となる事じゃ、今の肉体、今の理念、今の宗教、今の科学のままでは岩戸は開けんぞ」

岩戸に「天の岩戸」と「地の岩戸」があることから、神と人を繋ぐ「道」が岩で阻まれているというより、天界と地上界の間に張り巡らされたシャッターが閉じられているような印象を持ちます。

どうもこの扉は天界側と地上界側の二重構造であり、その「片方」が取り除かれた状態が「天の岩戸開き」に当たると考えられます。

昭和20年、先に「天界側の岩戸」は開かれ、未だ「地上側の岩戸」は閉じられたままなので、天地の岩戸開きは正しく実行されていないということでしょう。

神示のニュアンスでは、「岩戸を開くことが(地上では)可能になった」という文脈に近く、天の岩戸が開いたから「地の岩戸開き」が可能になったのだと思います。

神示の「地震の巻」は、天明氏が「御身(ミミ)」に入れた、おそらくインスピレーションによる霊界の知識が書き留められています。

その注釈を加えるならば、神界で起きたことは必ず、地上世界に反映するという法則があるそうです。

しかし、天界に「時間」という概念はないため、地上世界の時系列とは事象の順序が変わる事もある、と言われています。

神界や幽界ではすでに「天の岩戸」が開かれたことで伊弉諾命と伊奘冉命が御手を取り合い、「天日月大神」として君臨する治世が始まっているのかもしれません。

しかし地上では「地の岩戸」が閉じたままであり、地上の時系列では国常立尊(伊弉諾命)が未だ地上で権能が発揮できない状態のため、地上界と天界の開通はまだ実現していないと言えるのではないでしょうか。

天界では80年前に「岩戸開き」の準備は出来ているし、開くのは実際にいつでも可能なのだけれど、地上での岩戸開きが行われない以上は今も「片方の岩戸だけが開いている」状態なのでしょう。

ただし岩戸は二重扉なので、片方のシャッターが閉じているだけでは障壁に阻まれ、双方共に進行不可能な状態なのかもしれません。

この辺の真相は、神々の世界を直感的に知り得ない人間としては、簡単にわかることではないでしょう。

では、1945年頃には既に「天の岩戸」は開かれたのに、なぜ80年以上「地の岩戸」は開かれることがなかったのか、考えてみたいと思います。

1993年の岩戸開き「未遂」

ここで「青葉の巻・第五帖」にある有名な一節、「天明96歳7ヶ月、開く」という文言が重要になってきます。

神示を読み進めていけば、1897年生まれの岡本天明氏がご存命なら「96歳7ヶ月」になる1993年6月には「地の岩戸」が開かれ、晴れて「ミロクの世」となっている、という計算が可能です。

直近の「1984年・子の年」から前後10年と考えれば、1993年は九年目の神界紀元に相応しく「酉年」であり、時候として申し分ない条件です。

1989年には「不動産バブル」が弾けており、その後「失われた30年」をもたらす日本経済の長期低迷の原因となりました。

神示に「金で治めて金で潰す(黄金の巻・第五十九帖)」とあるように、バブル崩壊で拝金主義が潰れ、そのまま「お金中心ではない世の中」になってもおかしくありません。

しかし、先に述べたように1995年には「阪神淡路大震災」があり、「オウム真理教」の摘発などもあり、世は騒然となりました。

1993年に起こる予定だった「地の岩戸開き」が見送られたことに関して、どうも「月光の巻」が降ろされた1958年頃には、天明氏にはそれが伝わっていたのではないかと思う節があります。

天明氏は晩年、「僕が早死にしたら」と妻である三典氏に語っていたそうで、まるで死期を悟っていたかのように思えます。

戦後とは言え「65歳」でお亡くなりになるのも、些か早すぎる気もします。

もし、タイムラインとして「96歳7ヵ月」に岩戸開きを見ることが叶うなら、天日月神様も弥栄の世に貢献した天明翁を労い、長寿を叶えられたのではないでしょうか。

しかし、1961年の「五十黙示録」を最後に、65歳という若さで天明氏は天寿を全うされています。

こう言うと失礼に当たるかもしれませんが、やはり晩年には百歳近くまでご存命をしても「弥栄の世を見ることは叶わない」と感じられておられたのではないでしょうか。

しかし、干支の「子年」は12年に一巡しますし、何なら1972年の子年を真中に「1982年頃」に岩戸開きが行われてもおかしくありませんが、なぜ「1993年」でなければならなかったのでしょうか。

しかも、「1984年」の次なる子年の有力候補が「2020年」と、なぜ35年以上も猶予が開くことになったのか、疑問が残ります。

「扶桑の巻・第六帖」には、以下の文章があります。

「三年と半年、半年と三年であるぞ、日は三日と半日、半日と三日、次に五年と五年じゃ、五日と五日じゃ、その間は暗闇(くらやみ)時代、火を灯しても暗いのであるぞ」

この「暗闇時代」の「七年七日」と「十年十日」の期間を合わせると「17年17日」になります。

現大峠の「正念場」は2020年の10年前、2010年から始まっている計算になるので、「正念場始めの年」から「暗闇時代」の17年17日を差し引くと、旧「地の岩戸開き」の推定年である「天明96歳7ヶ月」の1993年と符号します。

「地の岩戸開き」の本来の予定である1993年の「真中の子年」は1984年であり、「正念場始めの年」は1974年、その17年前は最初の「地の岩戸開き」推定年の1957年酉年に当たるので、時期が一致します。

つまり、次回の「正念場始めの年」は1957年酉年から17年後、1974年となるために「1972年子年」では1958年ごろにあったと思われる「地の岩戸開き」から「暗闇時代」の17年を差し挟む余地がありません。

要するに、「大峠前10年」から「暗闇時代17年」を遡ると、前「岩戸開き」予定時の1993年「正念場19年目(九歳)酉年)となり、間に干支を3回挟むことになるため、「36年周期」のように見えるのです。

そして次の「九の歳」と「酉年」が重なる2029年に、とうとう「地の岩戸開き」が起こると考えられます。

その時、天と地の二重扉がついに解放され「天地の岩戸開き」が成就することで「三四五(みよいづ=御代出づ)」となり、「五六七(みろく)」の時代が始まる、私はそう結論づけたいと思います。

最後に、岡本天明氏を偲んで

この記事のまとめとして、「ミロクの世」到来と岩戸開きを待たずしてご逝去なされた、岡本天明翁の「天命」について思いを馳せたいと思います。

天明氏は約17年間、不定期に神示を降ろされることで心身に負担をかけながら、長い時間と労力をかけて神示の解読と普及、ご活動に尽力されました。

私たちがこうしてインターネットで「日月神示」の全文を読み、互いに意見を交換し合えるのは、一重に天明氏とその最大の功労者であられる、三典夫人のご献身の賜物です。

戦後何十年かの間に何度か起こった「日月神示ブーム」の折、2013年に「神示」がパブリックドメインに変更されたことで、今私たちは氏の功績を辿ることができます。

それは著作権者である天明氏が「没後50年」という時間を残されたことで、私たちは日月神示の三十八巻に渡る膨大なテキストを共有することが可能になっています。

65歳と、比較的に早く亡くなられた翁が自らの天寿を犠牲にして、より多くの人々に「日月神示」を知ってもらおうと決意なされたのだとしたら、天明氏は最後まで「天命」を全うされたように思えてなりません。

人々が神示を読み解き、その啓示を「肚」に入れ、神を宿す人となり「ミロクの世」の礎とする、それを促すお役目と責任感があり、そのようなご選択をなされたのだとしたら、本当に頭が下がります。

「日月神示は創作である」というご批判もありますが、私は例えこれらの文書群が「創作」でも問題ないと思います。

かつて、戦争という痛ましい現実に直面し、行き場のない義憤に堪えながら、懸命に生きられた天明翁の気持ちは、今抱いている私の気持ちと同じものかもしれません。

例え自分には何一つ変えられないとしても、もし一人の絵描きが世界を変えるために、ひたすら考えて机に向かっていたのだとしたら、私はその心に共感せざるを得ません。

もし、それが仮に「自動筆記」でなかったとしても、この文書群には深淵な宗教哲学と、日本神話への鋭い慧眼を感じます。

そもそも人間に「神」が降りて、その才能に「神の力」が宿るとしたら、神が人間の才能に「現象」として現れるとしたら、天明氏の創作であっても、まさに「神業」と言えるのではないでしょうか。

この神示が創作だろうと、本当に神の啓示だとしても、私はその奥に「天日月神」の実在を感じざるを得ません。

私見としては、やはり何らかの形で「神」が実際に関わっていると思いますし、仮にそれを否定するにしても、まず「神は存在しない」ということを証明しなくてはならないはずです。

それゆえ私は「日月神示」に確信を抱いており、この啓示の解読を通して、人々や来たる未来のために周知を広げていきたいと思うのです。